![]()

Chi

sono

Biografia

Fisarmoniche

Vita

di mare

Paese de

Roncoi

San Gregorio n. Alpi

Folk bellunese

Roncoi flora e fauna

Storia casere Ere

Scuole di Vellai

Porto Garibaldi

Pesca

atlantica

Storia di Gena Alta

California addio

Storie di paese

Osterie

de na olta

Gente di

montagna

Biciclette e mestieri

Storie di una azienda

Amarcord

I miei fagiani

Il gatto

di casa

Personaggi

filmati

Blog

**************

Certosa di Vedana:

PASQUA

1965 IN CERTOSA

PASQUA

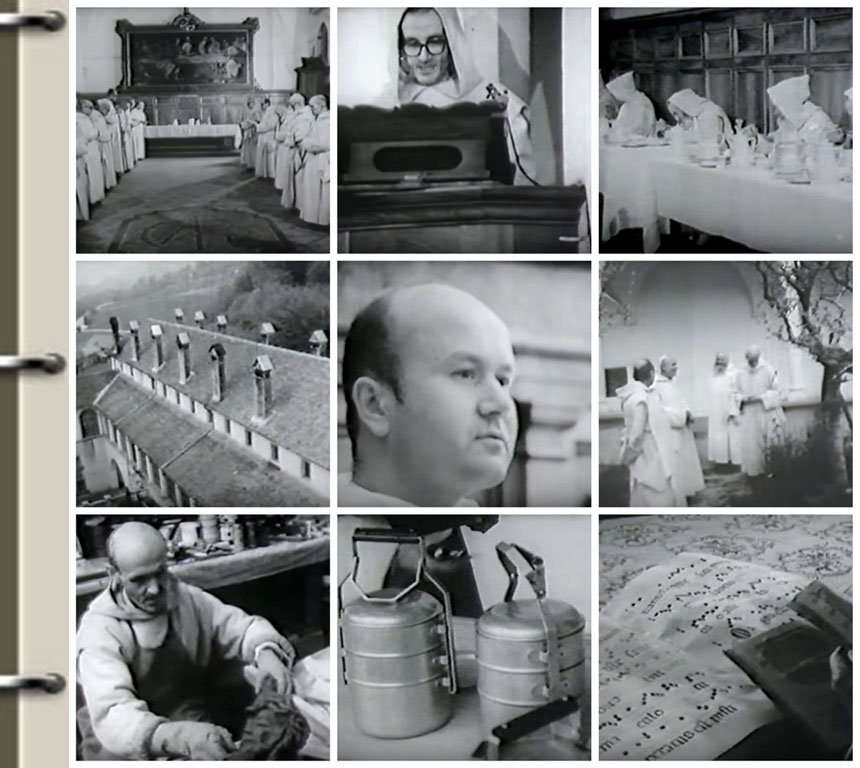

Quando a VEDANA c’erano i monaci: Pasqua dell'anno del Signore 1965

passata nel convento alla

Certosa di Vedana

Tre parole essenziali in Certosa: AUSTERITA’, PREGHIERA e SILENZIO.

La solitudine è una virtù, l’isolamento è un difetto.

PASQUA dell'anno del Signore 1965 fra i "Certosini"

"Quando l'orologio segna le 22 e 15, riprendiamo la macchina ed a lenta andatura ci avviamo per la strada che porta a Vedana.Ci pare di essere davvero ben disposti: anima e corpo in forma, per la veglia Pasquale. Mancano dieci minuti alle 23 quando ci presentiamo al portone della Certosa. Il fratello ci ha sentito e, dalla finestrella aperta in alto a sinistra, manda una voce: - Vengo, vengo subito! -Se non fu necessario attendere a bussare, vuol dire che siamo ospiti graditi. Bene, bene!Il portone fu, questa volta, completamente spalancato perché potessimo entrare con l'automobile. Prese le nostre cose sotto il braccio, ci dirigiamo alla cella del padre Procuratore. Silenzio, pace! La rara illuminazione crea ombre gigantesche.

Uno dopo l'altro si odono i lenti rintocchi delle ore ventitré e sembrano animare ed infondere respiro alle maestose mura del Convento. Dal giardino pensile di fronte alla Chiesa, ad ondate sempre più intense, sale e si diffonde per i corridoi e per i chiostri, quasi incenso di primavera un delicatissimo profumo di viole. "Profumo di viole nella Certosa!".L'esclamazione mi viene spontanea.- Quale soave preparazione alla preghiera!… - soggiunse don Luciano. Rimaniamo alquanto in silenzio a contemplare. I mistici racconti delle cento emozioni sono di gran lunga superati.

Passano così quasi venti minuti…Ecco i monaci! Escono da tutti gli angoli, vestiti di bianco, gravi nell'incedere. Uno alla volta si dispongono nei loro stalli del Coro. Ci disponiamo anche noi, con la cotta tutta sgualcita., sui posti già indicati al mattino: sono quelli che si incontrano, subito a sinistra, dopo aver superato la porta del coro dei fratelli laici. Al primo posto, verso il centro della Chiesa, si mette don Luciano; al secondo il padre dell'ordine di S. Domenico. Il terzo stallo del coro è per me. Non si sbaglia. Osservo il domenicano: è un uomo imponente, dall'andatura solenne; ha la faccia larga, capigliatura ondulata e candida come il vestito. Sembra un vecchio leone; a stento sta nella sua tana. Il colore del volto è caratteristico di chi dovrà andare in paradiso per infarto cardiaco.

Alle 23 e 30, con precisione cronometrica, inizia il rito. Quattro lunghe letture, tratte dai libri del Vecchio Testamento, introducono la meditazione sulla storia della nostra salvezza; alla fine di ognuna viene eseguito, in canto gregoriano, il responsorio. I monaci sviluppano la melodia nel gregoriano antico, piuttosto semplice e primitivo. Davvero cantano con un filo di voce; troppo piano. Seguono le Litanie dei Santi. A volte ci sono invocazioni speciali, proprie dell'ordine certosino. La supplicazione - "Sancte Bruno, ora pro nobis" -, l'ho cantata volentieri e quel nome mi ha richiamato il volto di alcuni amici dei quali, da tempo, non so nulla.

La benedizione del fuoco, dell'incenso, del Cereo, dell'acqua, non ci fu: la liturgia dei monaci esclude, o meglio non ha mai conosciuto tutto questo. È solo elevazione mistica pura e semplice senza eccessivi simbolismi. È comunque delicata, come il profumo di viole che si diffonde dal giardino e penetra anche in Chiesa. Viene cantata la S. Messa. Un vecchio monaco rivestito di ampio manto bianco, con lunghissima stola pendente da un lato, serve il sacerdote celebrante fungendo da Diacono; canta anche il Vangelo.

Mi fece impressione il momento centrale della Messa…All'elevazione dell'Ostia, tutti, in ginocchio, dimostravano visibilmente al "Signore Dio dell'Universo" la loro fede e la loro adorazione. Alla elevazione del Calice, mentre il diacono con un cereo acceso nella mano destra, sollevava con la sinistra la ricca pianeta del celebrante e con forte battito del piede dava un segnale convenuto, i monaci si prostravano a terra. Sembravano quasi annientati sotto la potenza del Signore. Forse qui s'addiceva la vecchia traduzione, "Signore, Dio degli eserciti"!…

Nuovo battito di piede del Diacono e tutti sono ritti ed a mani giunte. A questo rituale, altamente espressivo, don Luciano ed io non ci siamo perfettamente associati. Ci siamo accontentati di raccoglierci con umiltà per adorare il Signore presente sotto i due elementi così bene rappresentativi dell'attività e della letizia umana: il pane ed il vino. Abbiamo ricordato tutti, parenti, superiori, amici. Alla comunione, un monaco esce dal Coro, si distende sul gradino del presbiterio, sotto il grande candelabro di destra, e sembra invocare la misericordia di Dio, con maggiore umiltà di quella usata, a suo tempo, dal centurione.

Usciamo tutti e ci disponiamo genuflessi, in semicerchio, intorno all'altare. Ricevo l'ostia consacrata dalle mani del celebrante; poi, mentre sto per abbassare la testa, don Luciano mi offre un grande calice. Ho compreso all'ultimo momento; è la santa comunione anche sotto le specie del vino. Il rito è solenne e suggestivo; il silenzio della notte lo rende penetrante di commozione. Il padre domenicano sembra estasiato: è in ginocchio con le braccia aperte ed alzate: non si muove. Lo diresti una statua di Michelangelo scolpita nel marmo di Carrara.

Ritornati sugli stalli del Coro diciamo grazie al Signore. È una stupenda visione di pace: - "Beata pacis visio"! -La Mesa è subito finita: s'avvia quindi l'Ufficio divino. Spente quasi tutte le luci; dalla grande lampada che scende dall'arco del presbiterio si diffonde una luce tremolante. Sulla predella dell'altare è collocato un candeliere a cinque braccia, sulle quali ardono altrettante candele .Don Luciano, il magnifico padre dell'ordine di S. Domenico ed io leggiamo i testi su un unico antifonario di proporzioni notevoli. Ogni tanto, secondo il bisogno, vi collochiamo sopra, il Salterio o il libro degli Inni.

Anche i monaci sono a gruppi di tre. Solo è invece il padre Priore. A turno i padri intonano i canti ed eseguono le letture. Il primo notturno comprende sei lunghi salmi, quattro lezioni e quattro grandi e solenni responsori. Qui nessuno ha fretta di terminare la liturgia: non l'abbiamo neppure noi… Aveva proprio ragione il padre Priore: "… Non abbiamo mai, mai fretta di terminare la preghiera…"!Il "Gloria Patri" è scandito con ostentata lentezza mentre ci si inchina assai profondamente; il palmo delle mani deve toccare le ginocchia.

Una cosa richiamò la nostra attenzione: di tanto in tanto, ora qua ora là, un monaco chinava la testa sulla pagina del Salterio, apriva le mani, e dava un bacio al testo. Era una riparazione pubblica ad una distrazione accolta durante il canto. Per ben due volte la causa del gesto tanto significativo siamo stati noi! Forse questa era la ragione principale per cui il padre Priore non voleva metterci in Coro. Le ore passano. Fuori, nel mondo, la gente dorme. Nessuno pensa che anime innamorate di Dio, ogni notte siano vigilanti in preghiera anche per quelli che non pregano mai. Questa è davvero un'azione altamente benefica e largamente sociale!

Il latino dei testi è alquanto diverso da quello usato sia nel vecchio, come nel nuovo salterio del Breviario romano. Alcuni responsori sono da noi completamente sconosciuti. Davanti al grande leggio collocato nel mezzo del Coro s'avvicendano i monaci per il canto delle lezioni. Al termine, il grosso volume è ricoperto, in segno di rispetto, da un velo di seta bianca. Il secondo notturno si sviluppa con schema simile al primo. I frati sono quasi sempre ricoperti il capo dal cappuccio, la cui ombra conica proiettata sotto il soffitto crea strani ed enormi fantasmi. Una lezione è cantata dal monaco che al mattino s'era ferito alla testa mentre attendeva al lavoro. Portava una medicazione.,Lo guardo bene, forse ha la febbre; certamente soffre per il dolore, ma è sereno.

Il più serafico fra tutti, veramente in estasi celestiale, appare il piccolo olandese. Per lui la preghiera è tutto, è gioia, è paradiso; non ha alcuna fretta di terminarla. Il terzo notturno è più breve: comprende tre cantici, quattro lezioni e quattro responsori. Lettore al leggio centrale è, questa volta, il Rev.mo Superiore. Segue il Te Deum con melodia abbastanza nota; quindi il canto del Vangelo con l'orazione. Come previsto, la preghiera liturgica continua con le Lodi. Al posto del solito cantico ve ne sono tre. L'inno è quindi eseguito sulla melodia del Veni Creator Spiritus. Al Bendictus avviene l'incensazione dell'altare da parte del padre Priore. Indossa un ampio manto bianco e porta una lunga e ricca stola.

Iil rito è solennissimo. Penso che il gran sacerdote dell'antico testamento non dovesse impressionare di più nei suoi gesti ieratici! Le volute di fumo odorante si susseguono rapide; il turibolo è letteralmente lanciato in alto con arte finissima e con notevole frequenza. Gli occhi di tutti sono rivolti là: all'altare di Dio.Avviene poi l'incensazione di ciascun monaco; quindi anche di noi. Questa non fu però eseguita dal padre Priore. Ancora qualche minuto e la preghiera è, questa volta, terminata…

Sono le tre e dieci del mattino di pasqua dell'anno del Signore 1965.- Regina Caeli laetare. Alleluja. -Lenti, uno dopo l'altro, i monaci fanno profondo inchino al Santissimo e per vie diverse se ne vanno alle celle. A dire il vero tutti ci hanno salutato con un sorriso. Non credo abbiano riportato, di noi, cattiva impressione .Il padre Priore ci accompagna alla porta della Chiesa".

<<Ci augura: "Buona Pasqua, con tutto il cuore!".È soddisfatto; in fondo ci siamo comportati bene, quasi come due monaci.Noi ringraziamo con le espressioni più belle e più giuste.Al padre procuratore, che gentilmente ci scorta fino al cortile sottostante, diciamo la nostra sincera letizia per aver passato alcune ore in paradiso., Anche noi abbiamo pregato senza alcuna fretta, proprio come i monaci della Certosa!- Me ne sono accorto, me ne sono accorto! - Fu la sua conferma.- Sfido io, ad un certo punto, la mia lentezza gli costò il bacio del Salterio. Ci saluta dicendo:- Arrivederci! -Il portone è aperto; un fratello laico che dice di essere nativo di San Donà di Piave (dunque un italiano e per di più un veneto!), aspetta la nostra partenza per chiudere…>>

Dal Raconto di due giovani parroci, Don Nilo e Don Luciano che passano la notte del Sabato Santo della Pasqua 1965 con i monaci presso la Certosa di Vedana.